青釉堆塑绳纹四系盖罐 五代 公元907~960年

通高27、口径9.4、底径8.7厘米

1990年江西省乐平县出土。罐覆烧而制。直口,短颈,长鼓腹,圈足。带盖,盖顶设一宝珠钮,肩置四条卷形双环系。三条粗绳纹分别环状堆塑于罐盖面、腹部及胫部。整器制作精工,造型新颖修长,装饰简洁粗犷,釉色青莹素净,不失为难得的五代瓷中佳品。

青白釉玄武 北宋 公元960~1127年

高6.厘米、长9.3厘米、宽6.9厘米

龟蛇合体,龟昂头闭嘴,龟甲上有刻划痕。蛇在龟身上盘曲,引颈前视,额上刻一“王”字,动感强烈,施青白釉,釉层较薄,底无釉,露胎,胎白坚致。玄武是一种由龟和蛇组合成的一种灵物。玄武的本意就是玄冥,武、冥古音是相通的。玄,是黑的意思;冥,就是阴的意思。玄冥起初是对龟卜的形容:龟背是黑色的,龟卜就是请龟到冥间去诣问袓先,将答案带回来,以卜兆的形式显给世人。因此,最早的玄武就是乌龟。以后,玄冥的含义不断地扩大。龟生活在江河湖海,因而玄冥成了水神;乌龟长寿,玄冥成了长生不老的象征。

红彩堆塑四灵盖罐 南宋 公元1127~1279年

通高26.9厘米、口径8.5厘米、底径10厘米

罐平口,直颈,丰肩,弧腹下收,圈足外撇。肩部堆塑绳纹一周,上饰四灵及朵云。腹部刻划双层仰莲纹。盖上分三层,顶部呈蘑菇形,中部为直腹钵式,之间有心形镂孔,底部三台阶式。罐内施青白釉,外腹及盖素胎施红彩,红彩多已脱落。

青白釉双人牵马俑 北宋 公元960~1127年

高21.9厘米、底10.1×11.5厘米

马膘肥体壮,头昂仰,尾上翘,背部有马鞍。马身两侧各塑一圆目、高鼻、翘须、发髻高挽、脚蹬长靴、身穿胡服的胡人作牵马状,其造型生动逼真,雕塑手法细腻。

青白釉剔牡丹纹八方盒 宋 公元960~1279年

通高4.7厘米口径7.6厘米、底径6.3厘米

盒呈八方饼形,子母口,饼足。盖面圆形开光内剔刻牡丹纹,花朵较大,具有浅浮雕的效果。内外施青白釉,子母口处及饼足处露胎,胎白坚致。

青白釉虎座枕 北宋 公元960~1127年

纵14厘米、横19.1厘米、高10.8厘米

枕面呈马鞍形,枕座为一卧虎,怒目圆睁,张口露齿。虎身雕塑手法简练,生动传神。施青白釉,釉色呈浅黄色,有细碎开片。底部露胎,胎质坚致。瓷枕属于生活用具,最早始于隋唐,盛行于宋元,品种多样形式繁杂,南北方窑系都有烧制,其中以磁州窑系最负盛名。

青白釉折肩钵 北宋

北宋青白釉折肩钵 高10.8cm 口径22.3cm 底径9cm 很典型的青白釉瓷,釉色白中闪青,青中显白,介于青白之间。

青白釉堆塑龙虎魂瓶(1对) 南宋 公元1127~1279年

通高42. 5厘米、口径5.6厘米、底径8厘米

洗形口,长颈,弧腹,圈足外撇。颈部满饰弦纹,其中一瓶堆塑龙纹,一瓶堆塑虎纹,其间塑有玄武、朱雀、鹿、朵云等纹饰,肩部饰绳纹一周,上有立俑13个。笠帽形盖,钮为一长颈立鸟。施青白釉,釉色滋润,积釉处呈湖水绿色,器内、圈足、盖内露胎,胎色白。

魂瓶亦称“谷仓罐”,是一种“冥器”,三国、两晋时期比较流行,宋代多有出土。古代人认为“冥”是人们死后进入的世界。魂瓶上面所塑之物,往往象征着死者生前的社会待遇和家庭状况,并且希望死后到达所谓的“冥界”依然能够享用。如果魂瓶上堆塑繁多,则可能是社会等级较高或非常富裕的墓主人;堆塑相对简略则相对地较低下,但也有毫无堆塑管瓶。

青花莲纹匜(Yí) 元 公元1271~1368年 国家一级文物

高4.2厘米、口径13.3厘米、底径8厘米

平口,弧腹下收,平底,长方形流,下有卷云形系。全器用青花装饰,内腹双弦纹内为卷草,内底单弦纹内饰一折枝莲,器外腹七瓣双勾仰莲。施青白釉,口沿、外底露胎,胎色白。

瓷匜是古代净手器,始于唐,元代继续烧造,传世品多为青白釉、青花、釉里红等。这件元青花瓷匜十分珍贵,属国家一级文物。

此器呈圆形,有方形流,内底绘莲纹,内壁绘回纹,外壁绘莲瓣纹,口沿无釉。匜是中国古代贵族举行礼仪活动时用来浇水的器具,出现在西周中后期,盛于东周。

早期匜为青铜材质,汉代以后出现匜金银器、匜漆器、匜玉器、匜瓷器等。《左传.僖公二十三年》有“奉匜沃盥”的记载,沃的意思是浇水,盥的意思是洗手洗脸,奉匜沃盥是中国古代在祭祀典礼之前的重要礼仪。

青白釉印花双凤纹连座瓶

元(公元1271~1368年

青白釉釉里红四灵塔式盖罐 元至元四年 公元1338年 国家一级文物

通高22.5厘米、口径7.7厘米、底径6.5厘米

平口,短颈,丰肩,平底。颈部用青料楷书“大元至元戊寅六月壬寅吉置”十二字,肩部用青料楷书“刘大使宅凌氏用”七字。上腹对称堆塑四灵,胫部饰仰莲瓣纹。喇嘛塔形盖,子口,钮为喇嘛塔形,塔基呈六方形,塔门上圆下方,塔龛内塑披衣盘膝而坐的佛像一尊,塔门周围饰白色串珠,顶尖为花苞形,中饰仰莲一朵。盖沿边以缀珠组成两道弦纹,弦纹内堆塑有灵芝、夹板和双角等杂宝,以青料和红釉点缀。罐口有一套杯,釉色莹润,胎质洁白。

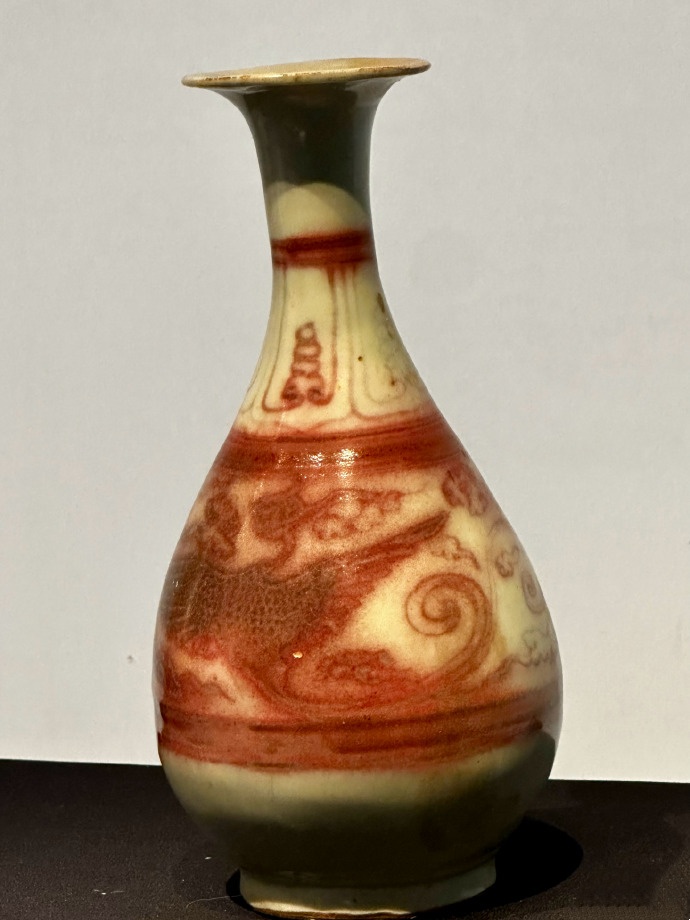

元. 釉里红飞凤纹玉壶春瓶——釉里红飞凤纹玉壶春瓶江西省文物商店从乐平县收集,现收藏于江西省博物馆。。颈肩部勾勒呈四瓣共边双线覆莲纹,腹部饰祥云双凤纹。凤纹个体硕大,弧颈伸首,双翼展开,双凤间填如意祥云四朵,构成一幅双凤奋飞、盘旋云问的画面。足底内有釉,足沿露胎处见火石红斑。釉汁莹润光洁,色白微带青灰。釉里红深沉,厚处紫红偏黑,且有晕散,营造出云层朦胧、双凤时隐时现的特殊美感。凤纹在三国两晋时出现在瓷器上,宋元时期已趋于成熟,有印花、刻划、彩绘装饰,有双凤、云凤、凤穿花纹等形式。元代凤纹,头似鹦鹉,细羽毛呈鱼鳞状,羽尾一至五条不等,浓淡得宜,明快流畅,典雅而富有生气。这件玉壶春瓶为元代中晚期景德镇窑产品,采用釉里红线绘装饰手法,有高温下产生的飞红现象,充分展现了元代釉里红的原始状态。

釉里红飞凤纹玉壶春瓶 元 公元1271~1368年 国家一级文物

高23.3厘米、口径6.8厘米、底径7.2厘米

喇叭口,长颈,椭圆腹下收,圈足。颈下部至腹上部用釉里红饰两层纹饰,各纹饰间以弦纹线分隔,肩部为四瓣覆莲纹,上腹为双凤云纹。釉里红颜色偏暗,有晕散。施青白釉,器内、圈足沿露胎,胎色白。

釉里红瓷器创烧于元代,但数量极少。釉里红的最大特点是烧制难度大,成品率极低。它是以铜为着色剂,在白胎上直接绘制图案纹饰后施釉入窑,在1300℃左右的高温中一次烧成。铜离子对温度极为敏感,在窑炉中火候不到,呈现黑红色或灰红色;火候稍过铜离子便挥发,从釉层中逸出,呈现飞红现象或退色,可以看出,此瓶是初创期的作品,十分珍贵。

红釉文官俑 元至元四年 公元1338年 国家一级文物

高20.4厘米、底8.7×6.5厘米

俑为实心模制,头戴双翅官帽,身着红色朝服,腰系玉带,双手捧圭,脚着船形鞋,一副登朝上奏的模样。此俑装饰特殊,衣饰红釉,鞋帽施褐釉,面部、手、圭和袖口施青白釉,三种高温色釉施于一器,给焙烧增加了难度,是绝无仅有的孤品。

青白釉贴花盒 元 公元1271~1368年

通高5.5厘米、口径7.2厘米、底径3. 6厘米

子母口,直腹壁,饼足微内凹,盖面微拱。盖面贴塑一折枝花,五片叶子,六瓣花蕊,叶子的叶脉刻划清楚,花蕊素胎,釉色泛青,胫部及饼足施一层浆水。

卵白釉堆贴梅花纹双耳瓶 元代

青白釉点褐彩连座瓶 元代

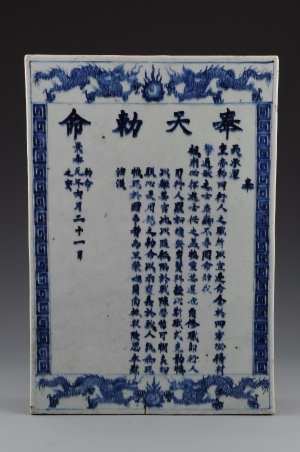

罗如墉敕命牌 明景泰元年 公元1450年 国家一级文物

长48.1厘米、宽33.3厘米、厚7厘米

青花书绘。正面上下边饰双龙戏珠,左右边饰双线回纹。内中上横书楷体牌额“奉天敕命”,下直行楷书正文。牌体中空,内用“非”字形排列的板块支撑,正反两面施釉,侧边露胎并留气孔。其板面宽大,竖立烧成,当时确属罕见。该瓷牌是迄今见到的唯一有绝对年代的景泰青花瓷。

罗如墉,字本崇,庐陵(今江西吉安县)人,进士,授行人之职,殉于“土木堡之变”。

青花缠枝莲文梅瓶 明正德

青花缠枝牡丹纹带盖梅瓶 明正统 公元1436~1449年 国家一级文物

通高34.3厘米、口径5.5厘米、底径10厘米

小口,矮颈,丰肩,肩至底渐收,铃铛形盖,盖内有管状止口。瓶身纹饰以双弦纹分隔为3层,肩饰缠枝莲纹,腹饰缠枝牡丹纹,胫部饰莲瓣纹。构图有官窑疏朗之风,画法为双勾填色,但不及官窑细腻。青花料浓处有黑色斑点,釉面微带灰青色。此瓶胎体厚重,造型挺拔。出土梅瓶多缺盖,像这件完整的梅瓶十分难得。

青花缠枝花卉纹葫芦盖瓶 明嘉靖

青花缠枝莲纹碗 明永乐 公元1403~1424年

高9.5厘米、口径20厘米、底径9.5厘米

侈口,深腹,矮圈足。此碗制作精细,形体古朴敦厚。内外均绘青花纹饰,碗内壁从口沿至底依次为连续回纹,缠枝牡丹,折枝牡丹,外壁口沿为卷草纹,腹部缠枝莲纹,近足处为变体莲瓣纹,圈足为回纹。青花发色浓艳。

青花缠枝莲文螭耳瓶 明正统 公元1436——1449年

青花锦纹象鼻耳炉 明正德 公元1506——1521年

青花人物纹筒形三足炉 明正德 公元1506~1521年

高9.5厘米、口径12.9厘米、底17.8厘米

直口,筒形腹,三兽足。口沿饰卷草纹,腹部绘有两组人物,衬以树石栏杆及小屋,笔触清晰不晕散。青花料浓处有下凹不平的褐黑色斑点。釉色青润,外底中心处露胎。

青花双狮戏球纹盘 明万历

《江西大志》所谓的“青色狼籍,有司不能察…流于民间,其制作无复分,”就是指官窑、民窑青花瓷器之间,不再像过去那样有一条不可逾越的沟渠了。某些纹样类型,尤其是龙纹和风纹,曾经被认为只限制在御瓷上使用。但一件万历时期的青花罐装饰有同样的五爪龙纹,此罐是一位施主献给山西一座寺庙的供品,至施主的社会地位不为人知。

青花龙纹罐 明嘉靖

1958年南城县洪门水库益庄王墓出土

尺寸:高16.2,口径9.7,足径11(cm)

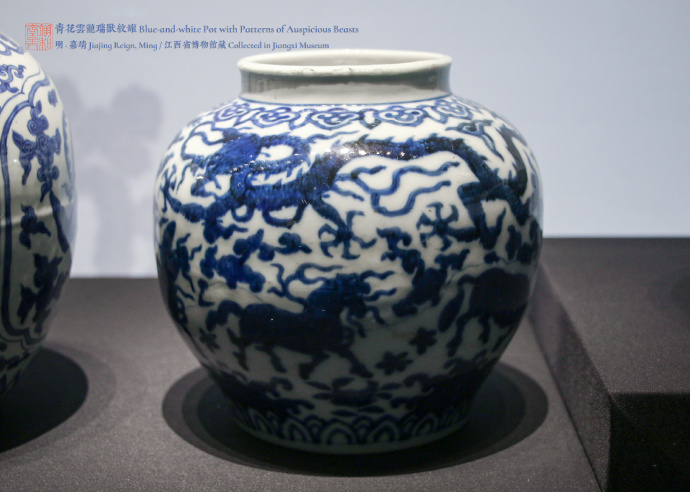

青花云龙瑞兽纹罐 明嘉靖

青花云龙瑞兽纹罐 明嘉靖 江西省博物馆藏 1958年江西省南城县洪门水库益庄王夫妇墓CT。

益庄王夫妇墓共计CT瓷器17件,其中青花云龙瑞兽纹罐CT2件,赣博展出其一。

敞口,鼓腹,底内凹,肩部饰连续如意云头纹,腹上部绘二条同向五爪行龙,中部绘同向但与上面龙纹方向相反的天马、麒麟等六只瑞兽,空白处填绘多种云纹和灵芝花卉纹,腹下部交替绘四组海水江芽和折枝花卉,胫部饰双钩仰莲,釉底,底中以青花直书双行“大明嘉靖年制”楷款。纹饰繁密,釉色白润微青,青花蓝中泛紫,有晕散现象[1]。

参考文献

[1] 江西省博物馆,南城县博物馆,新建县博物馆,南昌市博物馆编。江西明代藩王墓[M]。文物出版社。2010年1月。

霁蓝釉贴塑螭龙蒜头瓶 明嘉靖

青花吴昊十墓志 明万历 公元1573~1620年

直径21.6厘米

墓志以青料作盘香式书写,凡359字。吴邦振,行昊十,浮梁景德镇人,是明代景德镇窑一位技艺超群而名播瓷苑的制瓷巨匠昊十九的兄辈。这块墓志的出现,使得自清代以来一些文献中对昊十九事迹所作的含混而错误的记载,不仅得到了澄清和纠正,而且还使得这位制瓷艺师的事迹成为信史,具有极高的史料价值。

青花开光花鸟纹菱口盘 明万历三十一年(公元1603年)

1980年南城县益宣王墓出土的至宝

菱花口,浅斜弧腹,矮圈足。盘外壁用青料勾绘八开窗向日葵图案。盘内壁亦作八瓣莲开窗,中间以八立柱布局。开光内绘4组菊花、芭蕉、浮萍和牡丹,盘心绘祥云和灵雀。

这种青花开光图案菱花口盘是万历时期开始生产的外销瓷,欧洲人称之为“克拉克瓷”,日本人称其为“芙蓉手”。克拉克瓷以青花为多,器型以盘、碗、军持为主,以花鸟、瑞兽等为装饰,图案虽是中国传统画法,但放射状、模印状排列的菱花或扇形开光布局已非中国风格,为模仿欧洲金银器的制作技法,开光似捶成的格子。这种外销瓷盘一般胎体轻薄,纹饰布局饱满,欧洲人多将其挂在墙上作为装饰品来使用。

该盘口沿处有破裂后重新粘补上釉、再入窑焙烧的痕迹,是研究明代青花瓷修复技术难得的资料。

青花雉鸡牡丹纹将军罐 清康熙 公元1662~1722年

通高43.8厘米、口径12.6厘米、底径16.5厘米

1980年新余钢铁厂附近出土。

将军罐是明清时期罐器之一,其盖极似将军的头盔,故而得名。此罐直口,短颈,溜肩,圆腹下敛,底部外撇,二层台式底足,伞形盖边折沿,顶塑宝珠状钮。胎体洁白,釉面光润,白中微微泛青。器型稳重挺拔,威猛刚健。通体以青花装饰,盖面绘梅、竹、雁、山石等;罐颈部饰竹纹,腹部主题纹饰为雉鸡牡丹纹,并有双蝶对舞、修竹芭蕉相衬。将军罐最初是佛教寺院用于装敛僧人骨灰之用,所以此罐底有一洞,作为灵魂自由出入之处。

五彩十二花卉杯(四只) 清康熙

素三彩花蝶纹碗 清康熙

黄釉莲瓣形盘 清雍正 公元1723~1735年

高5.6厘米、口径29.1厘米、底径18.5厘米

花形敞口,弧形浅壁,浅圈足内敛,圈足内底施透明釉,其上有青花“大清雍正年制”双圈楷书款。器型典雅端庄,柔美生动,通体施以釉面洁净,釉色娇嫩淡雅的锑黄釉。口沿到足底边为18片仰莲形瓣,盘心也是18片莲瓣形,正中浅雕16孔莲蓬,纹饰精巧细致,别有新意。器物内外壁刻绘的线条,婉转流畅,比例匀称,制作工艺精细。用花形做器物造型是我国瓷器的传统装饰风格。莲花俗称“佛花”,莲瓣纹是佛教文化影响下流行的纹饰。明嘉靖以后,黄釉瓷成为皇室宗庙祭器的重要颜色。清代则有更为明确的使用制度,器内外皆施黄釉的为帝、后及太后所用,所以此盘的传世品不多。

清代的锑黄釉为雍正朝所创,一直沿袭至道光朝。釉色具有粉质感,色泽浅淡,又因这种呈色剂最早是从西洋进口的,所以又称为“西洋黄”

五彩人物故事纹盘 清康熙

斗彩云龙纹盖罐 清乾隆 公元1736~1795年

高20.8厘米、口径6.6厘米、底径8.3厘米

直口、耸肩、鼓腹、圈足、带盖。通体白釉,釉质光洁。整个器物以青花勾勒纹饰,以绿彩来填涂,虽只有两色,但并不显得单调。

盖面绘云龙纹,盖沿绘一周如意垂云纹。罐的肩部饰以八宝纹,近底处绘有仰莲纹。罐的主题纹饰为“火珠龙”,龙眼圆睁,龙须飞扬,龙身在空中翻腾摆动,龙爪有力张开欲意伸向滚动的火珠,形象生动。底白釉青花“大清乾隆年制”篆款。康熙时见有同类纹饰的盖罐,但略有差别,此器的肩部较康熙圆润,云纹为长脚如意云,而康熙的为“壬”字形云。

玲珑粉彩西厢故事盖碗 清光绪

年代:清代

尺寸:通高7.5,口径11.6,足径3.5(cm)

茶叶末釉双联方瓶 清乾隆 公元1736~1795年

高31.5厘米、口边长10.1厘米

此器方斗形口,束颈,四方腹相连但不相通,截面成方胜形,造型奇特,成型困难。通体施茶叶末釉,釉色纯正,有垂釉现象,口沿与瓶体转折处釉薄呈淡黄色,使器物的轮廓清晰。茶叶末釉,是我国传统的结晶釉品种之一,釉面呈失透状,其得名于在暗绿色的底釉中闪耀着许多美丽自然的黄色星点,犹如将茶叶研成细末调在釉里,这是釉中的铁、镁与硅酸化合产生的结晶。茶叶末釉盛烧时代为雍正、乾隆两朝,清晚期继续流行,但釉色泛姜黄,釉面有细丝纹而无星点纹。

http://s8/middle/6aa032b0nca87450784c7&690

釉里红几何开光花卉纹壮罐 清乾隆 公元1736~1795年

高17.8厘米、口径8.7厘米、底径7.8厘米

敞口,折肩,筒形腹,腹下内折,圈足外撇。口沿及外足墙分别绘莲瓣草叶纹,肩胫部分别绘折枝花卉纹,器腹几何形开光内绘花卉纹,底白釉青花“大清乾隆年制”篆款。釉色泛青,底积釉处微绿,釉质莹润,釉里红色泽略灰,胎质洁白细腻。壮罐始见于明宣德时期,明清两代均较为流行。本来的功能是盛装“算”。“算”是古代计算用的一种筹码,在《说文·竹部》中记载:“算长六尺,计历数者”。此器原有盖,现缺。

http://s11/middle/6aa032b0nca874553703a&690

粉彩缠枝莲纹提梁壶 清光绪

http://s7/middle/6aa032b0nca8745925926&690

粉彩堆贴龙纹盒 清光绪 公元1875~1908年

通高15.2厘米、口径20.4厘米、底径11.6厘米

半圆形盖,浅弧腹,矮圈足。黄釉地,盖面堆贴9条云龙纹,姿态各异,雕工细腻,龙目及宝珠均可活动,盖壁堆贴结带八宝纹一周;器壁堆贴结带暗八仙纹,近足处雕海水纹,浪花飞溅,层次丰富。内施松石绿釉,釉下有暗刻纹饰。底黄釉绿彩刻阳文“大清乾隆年制”篆款。绘画与堆贴相结合的装饰手法在乾隆时期非常流行,晚清时虽仍然采用此法装饰器物,但终不及乾隆时精细。

http://s2/middle/6aa032b0nca8745ffcaf1&690

http://s13/middle/6aa032b0nca8746a5e22c&690

霁红釉玉壶春瓶 清乾隆 公元1736~1795年

高30.3厘米、口径9.1厘米、底径11.1厘米

撇口,细颈,下垂腹,外撇式圈足。通体施霁红釉,底白釉青花“大清乾隆年制”篆书款。浓艳的釉色与优美的造型突凸出皇家的气概。

玉壶春瓶创烧于北宋,因宋人“玉壶先春”诗句而名。以后历代均有烧造。霁红实为祭红,因祭红器作皇家祭祀郊坛之用,故名。霁红釉早在元代就已烧制成功,明永乐、宣德的鲜红釉举世闻名。明中期后红釉的烧造虽未停止,但一直无法得到理想的呈色,直到康熙朝才恢复霁红釉的烧制技术。清代霁红釉是仿明宣德红釉的品种,是一种失透深沉的红釉,其特点是釉面不流不裂,釉表起橘皮纹,釉色润泽艳丽,给人以深沉稳定的美感。

http://s13/middle/6aa032b0nca8746090bcc&690

黄釉刻云纹高足豆 清同治

http://s5/middle/6aa032b0nca874658fa74&690

仿竹编粉彩平升三级图帽筒 清光绪

http://s13/middle/6aa032b0nca8746c0cfec&690

http://s4/middle/6aa032b0n7aa720b53ed3&690

http://s15/middle/6aa032b0nca8745b0353e&690

黄地粉彩桃枝纹渣斗 清光绪

http://s6/middle/6aa032b0nca87514ebff5&690

绿釉镂空瑞兽轮花纹摆件 清光绪 公元1875~1908年

通高8.4厘米、球径2.1厘米

摆件上为球体,面施绿釉,下有乌金釉底座。球顶部贴塑5只瑞兽,施淡黄釉,居中者口衔飘带;球体以菱花带纹分隔为上下两层,各镂雕4朵轮花,形如4个开光,开光之间也镂空轮花;底部镂空轮花一朵。利用镂空技艺对器物进行装饰美化,是清代瓷器常用的手法,由于镂空器物需精心设计,制作难度大,技术要求高,因此成品率很低。此器胎体极薄,造型玲珑精巧,采用镂空与贴塑结合,制作颇难,不可多得。

刘雨岑粉彩花鸟纹挂盘 民国

程门浅绛山水纹瓷板 清光绪戊子(光绪十四年) 公元1888年

直径28厘米

瓷板为圆形,以浅绛绘山水,画面上群山绵亘,白云缭绕,大树挺拔,泉水淙淙,一高士策杖独行于林间木桥上。设色淡雅明快。

程门(公元1833~1908年),字松生,号雪笠,笠道人,安徽黟县人,清末著名的浅绛派艺人,工书善画,清咸丰同治时已名噪大江南北。“浅绛”原指元代文人黄公望创造的一种以水墨勾画,以淡赭石渲染而成的山水画。陶瓷界所说的“浅绛”,借用国画术语,是指晚清流行的一种以浓淡相间的黑色釉上彩料,在白瓷上绘制花纹,再染上淡褐和极少的水绿、草绿与淡蓝等彩,经低温烧成,使其瓷上纹饰与纸绢上之浅绛画近似的一种制品。浅绛瓷虽只在晚清至民国初年盛极一时,但它冲破了官窑的束缚,解放了陶瓷画家的创作思路,在中国陶瓷史上留下了灿烂的一页。

王锡良粉彩琼楼群仙双耳瓶(1对) 民国三十六年 公元1947年

高28.5厘米、口径9.1厘米、底径18.2厘米

敛口,凸唇,长颈,圆折肩,圆腹渐收,高圈足,肩腹部贴塑两兽首衔环。口沿饰墨彩描金回纹及点纹,颈部从上到下依次为蝠纹、折枝花卉、蕉叶和如意云头纹,肩部饰有龟背锦、夔龙、如意云头纹。圈足上饰如意云头纹、变形莲瓣纹、几何点纹和回纹,腹部主题纹饰为唐明皇梦游仙境图,背面留白处题:“琼楼玉宇集群仙,月极云霄思浩然,一曲霓裳听不尽,香风引到大罗天,月到中秋镜乍磨,明皇乘醉听娇歌,自他偷得霓裳后,翻样人间曲子多。民国三十六年夏月上浣自然信徒王锡良写。”下钤“锡良”长方印,底有“乐圆”印章款。此瓶从口沿到圈足上的纹饰共达10层之多,以双弦纹相隔,且均为墨彩描金绘成,这种辅助纹饰是民国瓷器的典型风格,主题图中的唐明皇故事也为民国瓷画艺人所喜用的题材。王锡良是景德镇著名陶瓷艺人,他的作品,讲究立意,注重装饰,追求静水流深的艺术效果。其用笔繁简有度、设色清雅丰润、构图巧妙自然。

胭脂红地轧道开光粉彩山水纹双耳瓶 民国

王琦粉彩人物纹兽耳瓶 民国 公元1911~1949年

高23.5厘米、口径6.1×5.3厘米、底径8.5×7.1厘米

唇口,短颈,丰肩,扁圆下敛,圈足先外撇后内收,肩上堆塑两兽耳。口沿以蓝彩绘回纹和如意云头纹,胫部和圈足上以蓝彩绘变形莲瓣纹和连续回纹。双兽耳也饰蓝彩,腹部两面均以粉彩描绘。正面绘秋林落叶纷纷。昏鸦栖于枯枝上,一派萧条苍凉之感,背面绘一罗汉正在蒲团上打坐。正反两面均有题记。底有“陶陶斋”印款。

王琦(公元1884~1937年)珠山八友之一,号碧珍,别号陶迷道人,斋名陶陶斋,擅长肖像画和人物画。先习钱慧安,后改学黄慎画风,并吸收了西洋绘像的技法,其肖像画尤受人珍爱。1928年与一些相知瓷画家组建“月圆会”,为“珠山八友”之首。

青花釉里红燕桃纹瓶 清乾隆

木纹釉开光粉彩花鸟纹瓶 民国 公元1911~1949年

高33厘米、口径10厘米、底径10厘米

敞口,束颈,圆腹下收,圈足外撇。口沿描金,器表施仿木纹釉,上绘折枝花卉纹,腹部3个圆形开光,内绘花鸟。器内口颈部和器底施绿釉,底“居仁堂制”红料方框篆款,胎体轻薄。木纹釉是清代创制的釉色,用红赭与褐色两种不同的色彩,在瓷器上描绘出木材的年轮纹理,再施以透明釉烧制,形成足以乱真的木纹釉。中南海居仁堂原名海晏堂,袁世凯攫取民国政权后,就居住在这里办公。民国初年袁世凯派总统府庶务司长郭葆昌,为陶务署监督,去景德镇烧造“居仁堂制”款的瓷器。这类瓷器造型端正,胎釉精白,彩质纯净,绘画工巧,比雍正、乾隆官窑的粉彩瓷器,毫不逊色。

田鹤仙粉彩梅纹文具 民国

余灶昌汪大沧合绘粉彩山水纹瓷板 民国戊辰 公元1928年

纵25.3厘米 横38厘米

画面天高云淡,山峦延绵,树木葱荣,宽阔江面,几叶渔舟。山坳屋宇一座,桃花盛开,竹丛青青,小道上前为老翁,手持柱杖,后有书童,携琴随从,朝屋缓行。整个画面青绿彩料敷染,勾皴并用,树干淡赭,桃花洋红缀点,一派春光。右上角题跋,“高山流水天然韵,抱得琴来不用弹”。另有长题记述绘瓷名家余灶昌暮年之时,精选吴霭生烧制的白釉瓷板,敬请汪大沧绘画,自已亲自填色,恭请汪野亭题跋,以留其永传子孙纪念。这幅瓷板画是景德镇4位制瓷艺人合作的结晶,也是研究民国时期景德镇瓷器艺术稀见珍品

程意亭粉彩花鸟纹瓷板 民国 公元1911~1949年

纵38.5厘米、横24.5厘米

几杆劲竹鸣孤鸟,数朵野菊傍石旁,画面构图疏朗,所画鸟儿生动自然,运笔设色精到。左上题:“六扇纱窗都不闭,让他青到读书床。意亭氏画。”下有“程甫”印。程意亭(公元1895~1948年)珠山八友之一,又名程甫,字体孚,别号翥山樵子,斋名佩古,擅画粉彩花鸟。

徐仲南渔樵耕读图瓷板(1套4块) 民国壬申 公元1932年

纵80厘米、横20.3厘米

这是一套由4块瓷板组成的挂屏,瓷板上的内容分别为渔、樵、耕、读,此乃中国人极为熟悉和常见的绘画主题。

徐仲南(公元1892~1952年)少时在南昌瓷店学彩绘,1918年受聘江西瓷业公司,擅长画粉彩松竹山水,他画的松竹挺拔潇洒,又显清润秀丽,充满勃勃生机。

五彩镂雕西厢记故事图方瓶 清光绪 公元1875—1908年

高49.6厘米、口径13.4厘米、底径11厘米

喇叭口,长颈,折肩,长方形腹面,平底中间凹。底施白釉,刻“大清康熙年制”楷款。瓶口沿饰回纹,颈部饰两童子,衬以镂空云石纹,腹部四面各有两个开光,开光内饰西厢故事图。纹饰采用镂空、堆塑的方法,富有立体感。棒槌瓶因形似洗衣用的棒槌而名,康熙时极为流行,因造型的不同,可分为圆棒槌、方棒槌、软棒槌三种,此方棒槌瓶从其造型、纹饰及色彩来看,当为晚清时的器物。

http://s12/middle/6aa032b0nca8783623b7b&690

古铜彩地开光粉彩松鹿纹双耳尊 民国

http://s6/middle/6aa032b0nfe94b22cbeb5&690

http://s5/middle/6aa032b0nca8781370394&690

http://s13/middle/6aa032b0nca878202f9cc&690

黄地粉彩牡丹纹铺首尊 民国

http://s5/middle/6aa032b0n7aa726b84714&690

http://s4/middle/6aa032b0nca87823b3303&690

http://s4/middle/6aa032b0nca878236b3f3&690

青花缠枝莲纹梅瓶 明宣德 公元1426~1435年

高32厘米、口径5.5厘米、底径12.2厘米

圆唇小口,矮束颈,圆腹下收,胫部微外撇。青花纹饰分为3层,肩部饰折枝花果纹,腹部饰缠枝莲纹,胫部饰折枝花卉纹,各组纹饰间以双弦纹相隔。胎体厚重,胎质洁白致密,腹部无明显接胎痕。釉面泛青白,光洁细腻。青花呈色浓艳,料浓处有下凹的黑色斑点,系用进口“苏麻离青”料,当属官窑产品。

青花人物故事纹凤尾尊 清康熙五十二年 公元1713年

高46厘米、口径21.7厘米、底径15厘米

此尊口呈喇叭状外撇,长颈,鼓腹,束胫,近底处足外撇,二 层台式圈足。颈部绘八仙贺寿图,衬以树石栏杆,青花书“康熙伍拾贰年菊月吉旦”字样。腹部绘开 门迎贵图,底有“龙泉思郭,道生堂置”刻款。胎体较为厚重,釉面较薄,釉色浆白,青花色泽略显灰暗, 为康熙晚期典型器物。凤尾尊是从青铜器觚演变而来,是康熙期生产最多的花瓶式样,因其口部曲线 优美形似凤凰展开的尾羽而得名。该器造型优美,线条流畅,令人赏心悦目。根据“康熙伍拾贰年菊 月吉旦”可推出此尊烧造时间应为 1713 年九月初一,如此精确的确切纪年,对康熙青花瓷器的分段与 断代具有重要意义,且底部有堂名款,是一件具有重要学术价值和不可多得的艺术珍品。