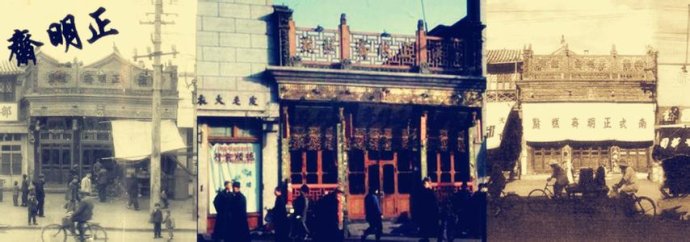

老北京有名的正明斋饽饽铺

“正明斋”始建于清同治三年(1864年),创办人孙学仁,山东掖县人。早年家境贫寒,清道光初年(1821)年掖县大旱,孙学仁的父亲只身一人来到北京谋生,向同乡借了一些银钱,在前门外肉市摆酒滩。由于买卖实在,待人热清,生意越做越好,后来把儿子孙学仁招来帮助经营,父子省吃俭用,几年后有了积蓄,在肉市南头路东开设了正阳楼酒楼,

正当“正阳楼”、“正明斋”生意兴旺之时,孙学仁积劳成疾,回山东老家养病,行前托咐堂弟孙学土管理店铺。光绪三十四年(l叨8年)学士回家向学仁汇报工作,问及一些情况,学士支支吾吾,含糊不清,学仁深感疑惑,便带病匆匆赶回北京,经过查帐,果然漏洞百出。学仁很生气,要把学士赶出店出,但学土不服,提出分家。官司一直打到顺天府,最后学仁胜诉,仍然继续经营正明斋,正阳楼酒楼。

1937年后,主要原料白面和糖短缺,掌案师傅杨瑞臣研制出土豆黄卷糕等食品,勉强维持经营。1945年后,

讲起正明斋的杏仁干粮和状元饼,里边还有两段有趣的传说。清乾隆年间,有个书生发奋读书,决心赴京赶考。但家境贫寒,缺乏川资,大比之年进京,老母疼儿,想把干粮做得既好吃又不硬。于是向邻居借来麦面、油糖,又把积攒的一点甜杏仁捣碎合在面里,精心细做。书生带上母亲制作的干粮、日夜兼程,赶到京城,后来金榜题名,在朝为官。每当他吃饭时,就想起老母做的杏仁干粮好吃,就让家人经常给他制作杏仁干粮吃。后来,此点心逐渐传入民间。状元饼是正明斋的又一传统产品,饼模上刻有“状元”二字。相传北宋时期,每适逢大比之年,

为什么点心不叫点心,偏偏要叫饽饽呢?追根溯源,这其实还跟前面提到的“凌迟”酷刑有关。前面已经说过,凌迟都要求要达到一定的刀数,然后犯人才能死,目的就是折磨犯人。但是众所周知,中国是一个“人情大国”,不管什么事情都还是可以走走后门的。于是有些富裕家庭为了让自己的亲人少受痛苦,就会事先打点好监刑官、刽子手,以及其他的相关人员。这样,在动刑的时候,刽子手就会首先在犯人的心口悄悄来上一刀,将其杀死,然后再慢慢地割那三千多刀。而这心口上的一刀,就被叫做“点心”。因此,在明清时期,“点心”在北京人眼中就是一个非常不吉利的词,平时是绝对不会有人用的,而饽饽就成了点心的代称。