明 “内府供用”罐浅

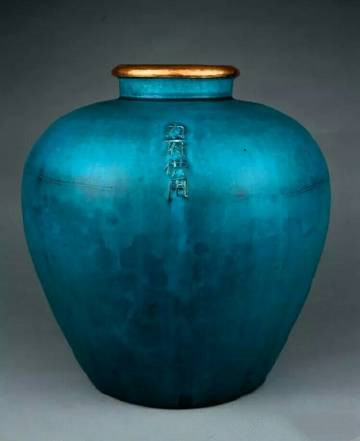

原英国大维德基金会旧藏中国瓷器中,有一件明代“内府供用”铭孔雀蓝釉罐颇为与众不同。罐身中等型号,金属扣圆唇口,短颈溜肩接腹,一线到底。色彩鲜亮,造型厚重沉朴,颇有明风。此罐的窑口被大英官方认为是景德镇窑,应属内府用瓷。但传世所见,多为“内府”瓷器,而书“内府供用”者,则极为罕见。

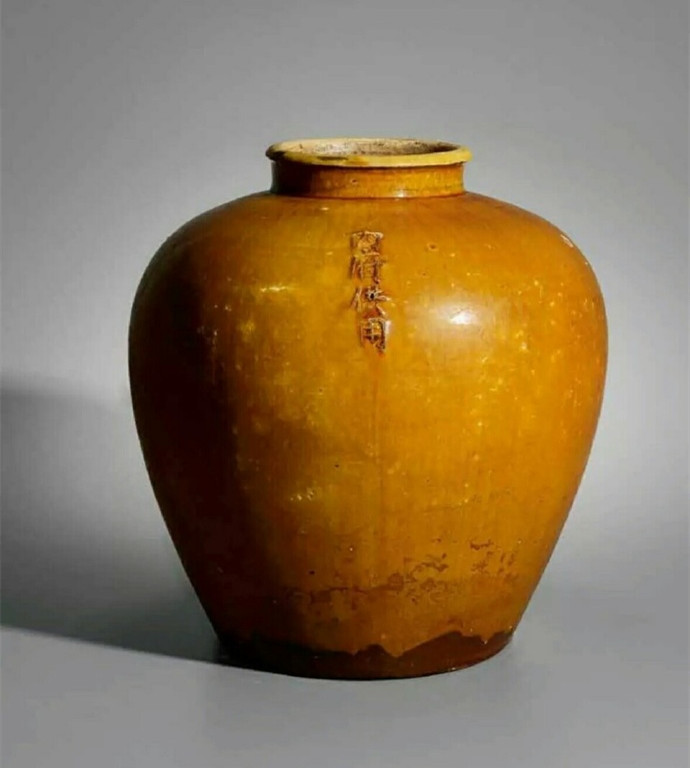

2017春,北京中贸圣佳春拍,“藏珍-古代陶瓷艺术品及宫廷瓷器”专场中出现一例“内府供用”铭黄釉罐。亦是圆唇口,短颈,溜肩,造型与大维德罐如出一辙,肩部起铭“内府供用”四字,底部的处理方式也近似于大英罐,应为同一窑场生产。因此例可供上手观察的便利,发现其胎土棕褐,施白色化妆土,上罩黄色釉。釉表细碎开片,釉质厚润有玻璃质感,颜色鲜明夺目。修坯打磨很精细,内壁满釉。制作工艺较为复杂,是公开资料的传世器中唯一一例黄色釉“内府供用”罐。

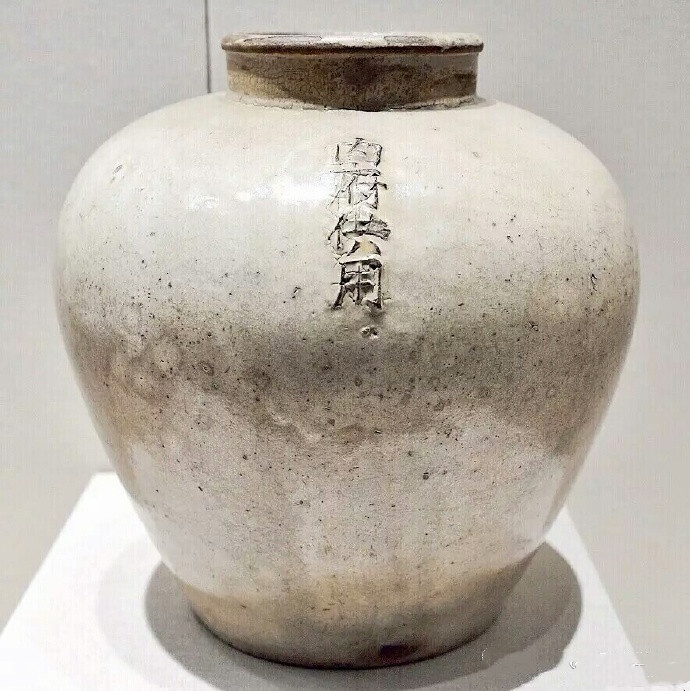

今查世藏之公开资料,暂仅见三例明“内府供用”铭罐。除却前述两者外,山东博物馆亦藏有一例白釉罐,属化妆土白瓷。三罐造型、工艺近似,铭款相同,应属同一窑场的产品,显然并非是按照大英博物馆官方所定的景德镇窑,而应是北方窑场的作品。

那么,此类“内府供用”铭罐的具体窑场到底在哪里?查阅明代文献,有数条相关线索。如见《大明会典·卷一五七》[1]中“陶器”一节,载:

“岁造:内府供用库每年该用磁坛一千五百个,光禄寺每年该用缸、坛、瓶共一千八百五十个只,俱分派河南布政司并直隶真定府烧造,河南彰德府每年造瓶、坛、缸共一万七千二百八十四件,钧州每年造瓶坛缸一万七千二百八十三件,直隶真定府曲阳县每年造瓶坛缸一万七千二百八十四件,俱送光禄寺供用。”

文中所说“内府供用库”,为内府十三子库之一。查《明史》,见:

“ 其外有内府供用库,掌印太监一员,总理、管理、掌司、写字、监工无定员。掌宫内及山陵等处内官食米及御用黄蜡、白蜡、沉香等香。凡油蜡等库俱属之。”[2]

光禄寺则为专供中央政府祭祀、朝会所用馐食以及日常饮膳,乃“专职膳馐享筵等事”。故知文中两个机构都与皇家膳食有关。其所用物料,如米面茶酒醋等,皆需用包装器来进行盛装,故命烧缸、坛、瓶。其分制于河南彰德府、钧州与直隶(河北)真定府。今所见北方窑场之“内府”铭器,如黑釉内府大罐,应为磁州窑烧造,旧隶于彰德府。而此类“内府供用”的色釉产品,则推测为禹州窑场(钧州)烧造。

2004年禹州制药厂钧窑遗址发掘,除却传统官钧釉产品外,还发现了大量的颜色釉产品。如化妆土白釉、孔雀蓝釉、茄皮紫釉、酱釉等。但就目前来看。这批色釉产品似乎成品率并不高,北京地区较难能采集到实物遗存。查观中贸圣佳此次春拍所现黄釉“内府供用”罐,胎体颜色棕褐泛红,细施粉白化妆土。底部无釉,化妆土痕迹明显,制作手法与明代禹州色釉产品近似。

关于“内府供用”,目前来看,有两种解释。一是为专供“内府供用库”而生产制作的。另一种,则可将“供用”解释为“供需使用”,“内府供用”即“(为)内府供(需)使(用)”,是为内府中所有需要此类包装器的机构生产的通用产品。

按文献来看,内府所用瓶、坛、缸的生产量十分巨大。而对比之下,显得今日所见的明代“内府”铭瓷器极为稀少,更不需说“内府供用”这样罕见的铭款,此情况令人疑惑。故推测其当年的绝大部分产品并无“内府”铭款,而只作为制式统一的普通盛装器来制作。这就进一步引发了一个问题,“内府”铭款的制作意义是什么?

……

而至于北方窑场的“内府”铭器,目前多见为罐。其型号不等,有的尺寸极为硕大,如日本爱知县陶瓷资料馆所藏“内府”铭黑釉罐,高愈60公分。相比文献中记载的数目,今日所发现的北方窑场“内府”铭器实在稀少,而且多制作颇精。但一来不曾见于墓葬出土,二来有尺寸过于硕然庞大的,用于其他用途似乎并不方便。按《大明会典》记载:

“......洪武二十六年定,凡烧造供用器皿等物、须要定夺样制,计算人工物料......”[4]

而北方窑场生产的内府用瓷数目极为庞大,从“五瓶坛”、“七瓶坛”等来看,内府用瓷应当是有一个统一的以“瓶”为计量的规制。这应当是为了保证规格相同而设立的,并应当下发有官样,按样烧造。[5]故推测属“内府”铭、“内府供用”铭的器物,或许正是这一生产标准中的“官样”器物。

此种“内府供用”铭罐,造型简朴大气,端重沉稳,不但是考察明代内府的官用物料制度的珍贵实物资料,也自有其在造型制作上的设计美与机能美。此次中贸圣佳春拍所释黄釉“内府供用”铭罐,品貌完好,在同类中当为佼佼,为这一类产品的相关研究提供了新的资料与方向,十分值得关注。