关于清代的宗女

宗女,即清代宗室所生之女,清代文献上统称为“宗女”或“宗室之女”,民间一般称之为“皇族格格”。

所谓“格格”。

解释清代宗女制度的第一步,一定要进行分析的一个词汇,便是“格格”。很多人分不清楚,到底什么人才是“格格”,“格格”有什么出身要求么?有的人说不是所有满族人都是“格格”,到底范围是什么呢?

格格,即满语的“gege”。在入关之前,这个词汇有两个基本含义,其一,是对姐姐的称呼,其二,是对女性的尊称。

在入关之后,“格格”一词基于“姐姐”的那种含义,主要仅存于纯满语的语言环境之中,而后一种含义,则在满汉语的环境中都开始产生影响。

用汉语直译为:“看过了格格之后,也把阿哥叫来进看后,让这里的太太们看看,彼此合意了再磕头,不是也不迟吗。”

这里的“gege”即指姑娘、女孩儿,由原文上下文可以见到,肯定并非特指皇族女子。所以简单理解的话,“格格”这个词在清代本来是可以适用于所有旗人女子,特别是旗人世家的女子的。

那么,为什么有人会认为,“格格均是皇家女”呢?这是因为清代对皇族内部出身高贵的女性的正式封号,均带有格格一词,只是必须带前缀。

清代宗女制度的形成

清代对于宗女封号最早的规定是在崇德元年。当时清太宗皇太极改国号为清,并且仿照中原王朝开始建立各种衙门和礼制,其中宗室王公和宗女的封号便是在这个时间确立的。根据《满文老档》,崇德元年建立的宗女制度内容为:

汗之女称固伦格格,婿称固伦额驸。其和硕亲王、多罗郡王、多罗贝勒、固山贝子之女,若蒙圣汗抚养下嫁,仍称固伦格格,其婿亦称固伦额驸。和硕亲王嫡妻各一人,称和硕福晋,馀妻称少福晋;其女称和硕格格,婿称和硕额驸。多罗郡王嫡妻各一人,称多罗福晋馀妻称少福晋;其女称多罗格格,婿称多罗额驸。多罗贝勒嫡妻各一人,称多罗贝勒福晋,馀妻称少福晋,其女称多罗贝勒格格,婿称多罗贝勒额驸。固山贝子嫡妻各一人,称固山福晋,馀妻称少福晋;其女称固山格格,婿称固山额驸。凡和硕亲王、多罗郡王、多罗贝勒、固山贝子收养之女及婿,亦从其养父名之。

这套“格格”的封号,到了入关之后,在顺治朝被“汉语化”了一次,而且进行了一些细微修改,修改之后的制度为:

公主由中宫出者封固伦公主,由妃嫔出者封和硕公主。如中共抚宗室女下嫁,亦封和硕公主。亲王女封郡主,郡王女封县主,贝勒女封郡君,贝子女封县君,入八分镇国公辅国公女封乡君。

这里可以看出来,首先是汗之女从统一的“固伦格格”变成了“固伦公主”和“和硕公主”两个级别,其余的“某某格格”封号,也都变成了汉地传统的“郡主”等封号。

但是这时,除了皇帝的女儿区分嫡庶分别封以固伦公主或和硕公主外,宗女的册封并不区分嫡庶,故而在康熙四十五年,康熙皇帝下令更改了这种情况:

康熙四十五年题淮:亲王以下入八分公以上侧福晋、侧室所生女,与嫡出一例授封,实为过优。嗣后,亲王侧福晋所生女,降二等,视贝勒嫡女,授为郡君。郡王侧福晋所生女,降二等,视贝子嫡女,授为县君。贝勒侧夫人所生女,降二等,视镇国公嫡女,授为乡君。至贝子镇国公辅国公侧室所生女,并无应降品级,将贝子侧夫人所生女食五品俸,镇国公辅国公侧夫人所生女食六品俸,其馀并称宗女,不授封。

这样便正式形成了清代宗女的几个等级,即依照父亲爵位和母亲的身份来决定女儿的爵位。

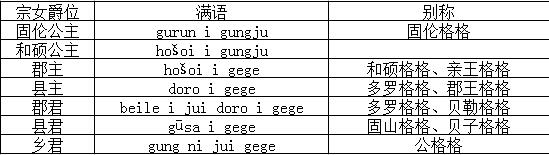

我们可以通过一个表格来表示

从这个表格中您可以看到,在清代可以得到爵位的宗女,只有皇帝的女儿以及宗室王公中入八分爵位者嫡室和侧室所生的女儿,其余的均是没有爵位和品级的“宗女”。

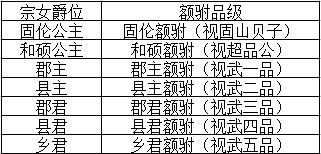

有爵位或品级的宗女不但有其品级相对的仪制,而且还有自己的一套俸禄体系。

同时,有爵位的宗女还可以给其夫带来额驸品级,应该说待遇是十分优厚的。

但是,清代有爵位的男性宗室只占男性宗室人口比例的6%,而拥有入八分爵位的男性宗室只占男性宗室人口比例的1%不到。这样推论下来,清代宗女之中能够拥有爵位品级的,大概也只占了宗女人口比例的1%不到。

换句话说,所谓“皇族格格”,只有百分之一不到的几率是真的拥有爵位的,其余都是普通的“宗女”而已。这些普通“宗女”既无爵位,也无品级,更没有什么俸禄可言,和普通旗人家的女儿除了姓氏不同外,没有什么太大的区别。

唯一不同的是,“宗女”如果是寡妇或者孤女,可以向宗人府申请补贴,这项补贴也仅仅是每月二两,一年二十四两银子而已。

封爵程序

清代宗室男性如果可以获得爵位的话,在二十岁的时候便可以参加考封获得爵位,而可以封爵的宗女则不同,她们的爵位都不是“天生”的,而只有在结婚的时候,才可以封爵。

具体流程,即当这些“格格”订婚之后,要将婚姻对象以及婚期呈文给宗人府,然后写明这位“格格”的出身——父亲爵位、母亲身份以及自己的年龄,向朝廷和宗人府“请封”。宗人府依照成例,予以批准,这样“格格”才有了自己的封爵。另外,宗人府在批准宗女爵位的同时,也会给予额驸相应的品级。

所以说,清代是不存在未婚的有爵宗女的。但是像一些王爷的嫡女,长大之后嫁人时一般都会被封为郡主,只是要等到那时候而已,所以内外也就从小以“郡主”称呼之了,实际上并没有封爵。这也是民间口语上不严谨的体现。

制度发展与演变

在宗女制度形成之后,清代统治者还进行过一些“微调”,我们以时间为序开列如下:

康熙元年规定。宗室王公的养女,受封时不能按照养父的品级,而是要按照生父的品级。

康熙三十六年规定。宗室王公之女封爵之后,如果其父爵位发生升降,其受封女儿的爵位不随之升降。

康熙四十年规定。在有爵宗女去世之后,额驸如果不继娶正室,则可以保留额驸头衔和品级。如果继娶正室,则革去额驸头衔和品级。

乾隆十三年规定。宗室亲王和郡王的庶女,如果嫁给蒙古王公为妻,则按照嫡女的标准受封。

乾隆二十二年规定。额驸如果获罪,额驸和格格的爵位要一起革除。

乾隆二十七年规定。除了亲王郡王的女儿依然按照标准封爵之外,贝勒以下宗室王公之女,嫡出标准封爵只能给予嫡出的一位女儿,其余嫡出的女儿按照侧室所出封爵,侧室所出的女儿则不封爵。

乾隆三十六年规定。如果公主嫁的不是蒙古王公而是普通八旗世家,其所生之子年至十三岁,给予其父一样的额驸的品级。即,如固伦公主之子,即封固伦额驸品级。和硕公主之子,封与和硕额驸品级。

乾隆四十六年规定。如果亲王郡王侧福晋所出之女嫁给蒙古王公的,不再封爵。

道光二十四年规定。以后公主的称呼,封号写在最前面,“固伦”和“和硕”则连在“公主”二字之前,即“某某固伦公主”或“某某和硕公主”。

同治二年。高宗脉下宗室王公之女封爵仍给俸禄外,其余远脉格格和额驸皆不予俸。

从这个发展您可以看出,从乾隆二十七年开始,清代高等皇族里,女儿封爵的数量被大大减少了。而且从同治二年开始,除了极个别宗支较近的格格外,其余宗女就算有幸得封爵位,也只是个空的品级而已,不再给俸禄了。